当社は、「2030年までに店舗で排出するCO2を2013年度比で50%削減する」という目標を掲げ、持続可能な社会の実現に向けて取り組みを推進しております。

また、2022年5月に、気候関連財務情報開示タスクフォースタスクフォースであるTCFD(※)の提言に賛同いたしましたので、TCFD提言が推奨する、気候変動に関するガバナンス、戦略、リスク管理、対応策および指標と目標に関する情報を開示いたします。

※TCFDは、G20の要請を受けた金融安定理事会により2015年に設置されたタスクフォースで、低炭素社会へのスムーズな移行と金融市場の安定化をはかるため、気候変動が企業へ及ぼす財務影響について情報開示を行う際のガイドラインを提言しています。

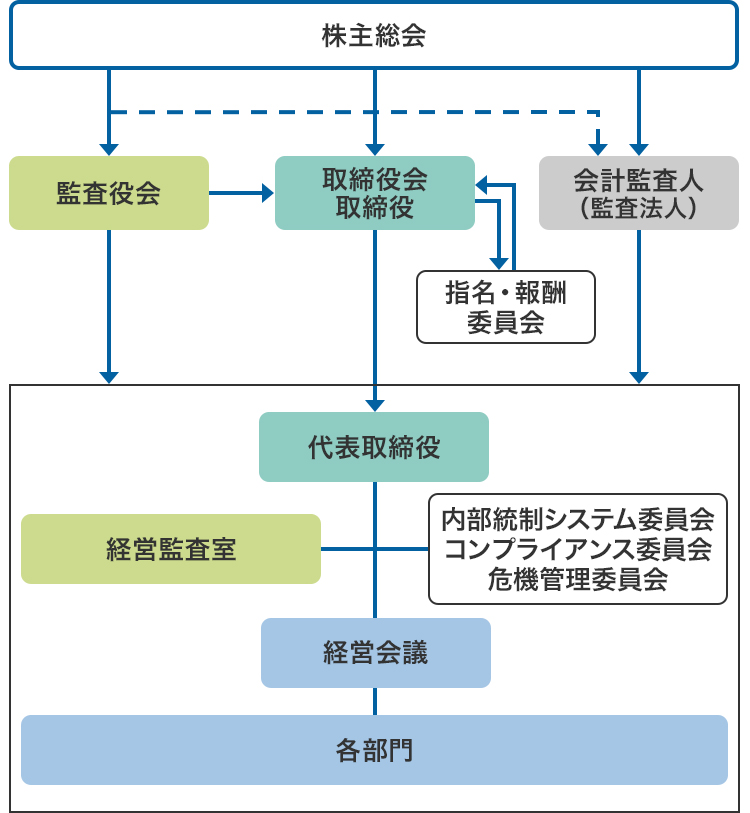

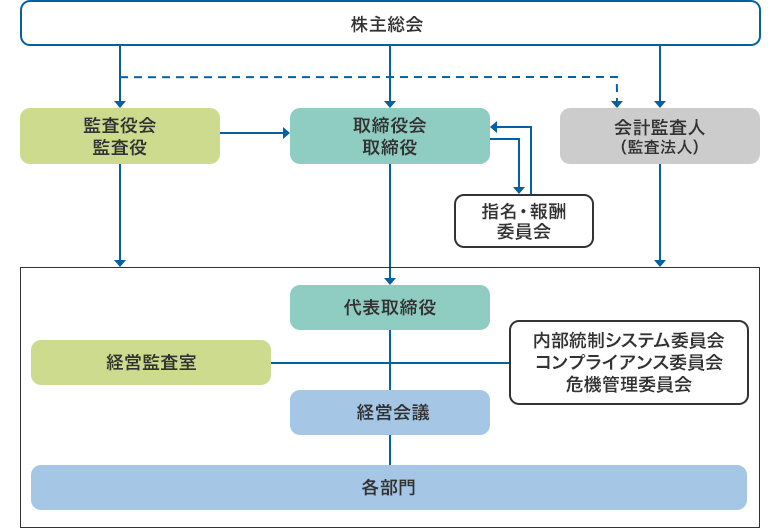

ガバナンス

当社は、取締役会を毎月1回以上開催し、子会社を含めた当社グループ全体に関わる重要事項の意思決定と取締役の職務遂行の監督を行っております。加えて、取締役会を補完し経営諸課題に対する迅速かつ適切な対応を図るため、取締役および各部門執行責任者による経営会議を毎月2回以上開催しております。

また、豊富な経験と高い見識を有する社外取締役3名(いずれも独立役員)および社外監査役3名(うち独立役員1名)が取締役会に参加するとともに、社外監査役である常勤監査役を経営会議の構成員として招集し、資料および議事録を閲覧できる体制を整備するなど、業務執行および監査・監督機能等の充実を図っております。

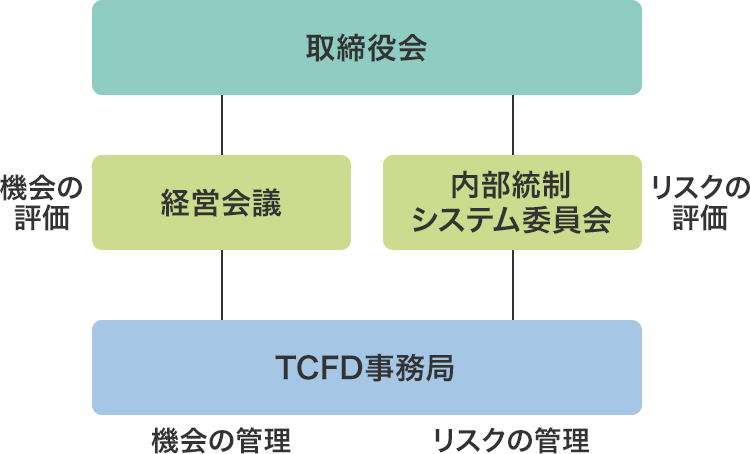

気候変動関連に関しては専門のTCFD事務局を設置し、リスク・機会の管理をするとともにシナリオ分析を進め、内部統制システム委員会および経営会議にて評価し、取締役会へ報告しております。

【コーポレートガバナンス体制】

【気候変動関連体制】

戦略

1.リスク機会の特定

当社が主に展開している日本国内の事業店舗(加盟店・直営店)における気候変動リスク・機会を整理し、脱炭素社会への移行に伴うリスク・機会、気象パターンの変化や気象災害の激甚化等による物理的リスク・機会について検討し、当社事業に影響を与えうる重要なリスクと機会を特定しております。

(この表はスクロールできます。)

移行リスク・機会

| リスク・機会項目 | リスク | 機会 | 影響時期 | これまでの取り組み | 今後 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 政策/規制 | 各国の炭素排出目標・政策 |

|

店舗での省エネ機器の入れ替え、太陽光パネル等の設置により購入電力量の削減 | 中期 |

|

|

| 電力価格 |

|

店舗での省エネ機器の入れ替え、太陽光パネル等の設置により購入電力量の削減 | 中期 |

|

|

|

| プラスチック規制 |

|

対応を早めることでブランドイメージが高まる | 中期 |

|

|

|

| 炭素税、炭素価格 | 温暖化対策税等の引き上げにより、資材等の調達コストや燃料費、電力料金が上昇 経済活動に伴うコスト負担見通しが立てにくくなる |

温室効果ガス排出量ゼロ達成時に炭素税が非課税になる | 長期 |

|

|

|

| 技術 | 電気自動車の普及 |

|

|

中期 |

|

|

| 再エネ・省エネ技術の普及 | 太陽光発電システム導入等の場合に係る投資の拡大 | より低価格な再生可能エネルギーの利用選択肢が増加 | 中期 |

|

|

|

| 評判 | 顧客の嗜好変化 |

|

若年層が上世代より環境に関心が高いZ世代、α世代となり、環境配慮型商品開発の評価を獲得、ブランディング化 | 中期 |

|

|

| 投資家の評判変化 | 気候変動への取り組みや開示情報が不十分な場合、投資家からの企業価値が低下 | 開示を基に投資家との対話を行うことによって投資家からの企業価値が高まる | 中期 | 情報開示 |

|

|

物理的リスク・機会

| リスク・機会項目 | リスク | 機会 | 影響時期 | これまでの取り組み | 今後 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 急性 | 異常気象の激甚化 |

|

店舗の早期営業体制の構築 | 短期 |

|

|

| 慢性 | 降水・気象パターンの変化 |

|

|

長期 | ||

| 海面の上昇 | 高潮等の発生により浸水が発生し、お客さま、従業員、店舗施設に大きな被害が発生する | 店舗の早期営業体制の構築 | 長期 | |||

| 平均気温の上昇 |

|

気温上昇に伴い需要が上がる飲料・氷、コールドデザートなどのコールド商品の売上増加 | 長期 |

|

|

|

2.シナリオ分析

【シナリオ分析の前提】

| 対象事業 | 国内事業店舗(フランチャイズ店、直営店) |

| 分析対象 | 炭素税の導入やプラスチック規制による店舗運営コストの増加 電力価格高騰によるエネルギーコストの増加 お客さまのし好変化 異常気象や降水・気象パターンによる店舗での物理的な影響などについて分析 |

| 対象年 | 2030年 |

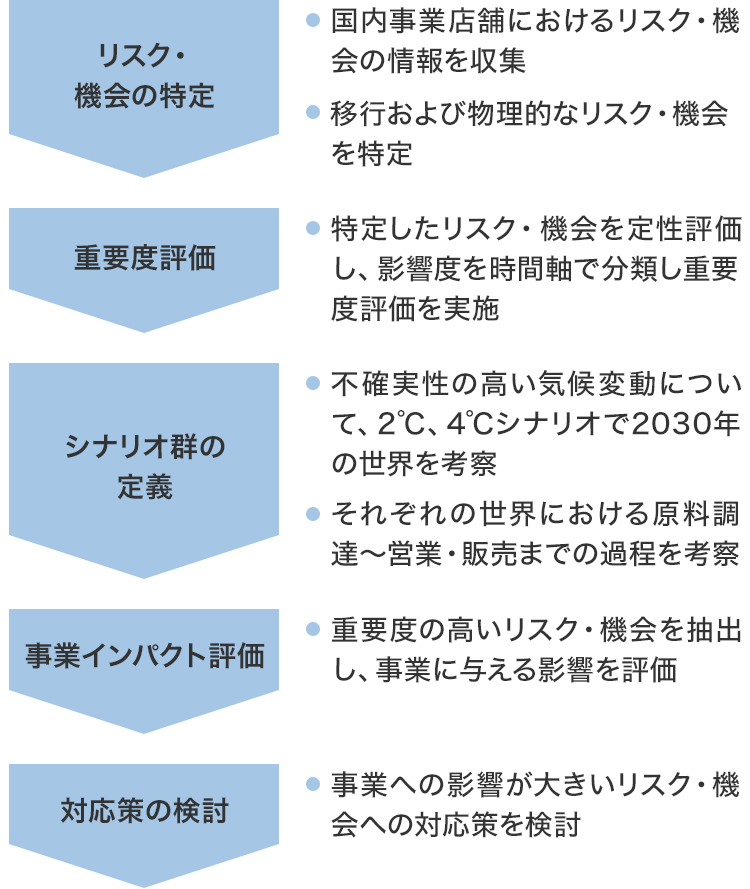

【シナリオ分析のプロセス】

3.事業インパクト評価

(この表はスクロールできます。)

| 分類 | リスク・機会項目 | 具体的事象 | 4℃ | 2℃ | インパクト費用 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 4℃ | 2℃ | ||||||

| 移行リスク・機会 | 政策/規制 | 炭素価格 | 炭素税 | 炭素税は導入されない見込み | 炭素税の導入で支出が増加する サプライチェーン全体で生産に関わるコストが増える 原材料調達コストの高騰 |

小 | 大 |

| 各国の炭素排出目標・政策 | 電気代 | 省エネ機器の段階的入れ替えにより、購入電力量が削減される サプライチェーン全体で生産に関わるコストが増える 原材料調達コストの高騰 |

サプライチェーン全体で生産に関わるコストが増える 原材料調達コストの高騰 |

小 | 大 | ||

| プラスチック規制の強化 | カトラリー類環境配慮型素材へ変更 | 環境配慮型素材への変更が加速度的に進む カトラリーだけではなく容器・包材等へ拡大 有料化も検討 |

小 | 大 | |||

| 技術 | 再エネ・省エネ技術の普及 | 省エネ機器の導入 | 省エネ機器への段階的な投資 | 省エネ機器への投資が拡大 | 小 | 大 | |

| 評判 | 顧客の嗜好変化 | サステナブル商品 | 消費者の企業に対する目が厳しくなりサステナブル商品への関心が高まり売上が増加 | 消費者のサステナブルな生活が徐々に浸透し、サステナブル商品の売上が増加 | 小 | 小 | |

| 物理的リスク・機会 | 急性 | 異常気象の激甚化 | 休業による売上損失 | 店舗の被災、休業による売上損失 災害の規模や発生頻度により休業が長引き、売上損失が拡大 |

被災エリアは限定的ではあるものの、休業による売上損失が発生 | 大 | 大 |

| 保険料負担 | 店舗の被災、休業が拡大し保険料負担が増大 | 被災エリアは限定的ではあるものの休業する店舗発生による保険料負担が増える | 大 | 大 | |||

| 慢性 | 降水・気象パターンの変化 | 原材料供給不足 | 原材料の生産性悪化による供給量が不足し売上が減少する | 4℃ほどではないが、原材料の生産性悪化による供給量が不足し売上が減少する | 小 | 小 | |

リスク管理

当社は、取引および法的問題、社会・経済、自然現象、政治、技術、経営および内部統制、財務、製品・サービス、雇用、情報セキュリティ、環境問題、労働安全衛生、施設・設備等、企業を取り巻くあらゆるリスクを想定し「リスク管理規程」を定め、グループ各社、各部門、各担当者の責任および役割を明確化するとともに、内部統制システム委員会の下に設置する危機管理委員会を中心とした危機管理体制を構築しております。

危機管理委員会では、事業において想定される潜在的および顕在的リスクを洗い出し、分類、評価し、原因を特定したうえでリスク対策を立案、影響度および発生頻度を分析、重要度を定量的に評価したうえで優先順位の高いリスク対策を優先して実施、実施したリスク対策の効果を確認し、課題を検証する。リスク対策を実施したリスクについて、改めて、影響度および発生頻度を分析し、重要度を定量的に評価したうえでさらなる対策を立案するなど、必要な見直しを行っております。

対応策および指標と目標

当社は、2021年8月に持続可能な社会を実現するため、社会環境に関する3つの目標を掲げました。それぞれ2030年までに達成することを目標に取り組みを進めております。

| 項目 | 目標年度 | 目標値 |

|---|---|---|

| CO2削減 | 2030年 | 店舗で排出するCO2を2013年度比50%削減 |

| 食品ロス削減 | 2030年 | 食品ロスを2015年度比50%削減 |

| プラスチック削減 | 2030年 | 使い捨てプラスチック利用量を2018年度比半減 すべての使い捨てプラスチックを環境配慮型素材に変更 |

TCFD提言への今後の対応

気候変動に関するリスク・機会を洗い出し、1.5~2℃および4℃シナリオに基づいて日本国内事業に与える影響を分析いたしましたが、今後は、さらに透明性と信頼性を向上させるため、ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)の基準に準拠した対応を視野に入れ情報開示の準備を進めてまいります。

事業範囲をサプライチェーン全体まで広げることを視野に入れ、リスク・機会の特定、定量的な把握と対応策の立案・取り組みを精査し内容を深めてまいります。